長年連れ添ってきた、LGの34インチウルトラワイドモニター「34WN780-B」。モニターアーム一体型というユニークな成り立ちと、21:9の広大な作業領域は気に入っていましたが、正直なところ少しマンネリ感を覚えていました。

最近は出社する機会も増え、自宅でPCに向かう時間は以前より減っています。ならば、デスクを圧迫していたモニターを少しコンパクトな27インチに戻し、代わりに解像度を4Kに上げて高精細さをとるのも悪くない選択肢なのではないか。

そんなことを考えていた矢先、目に飛び込んできたのが「Mini LED」という新しい技術。純粋な技術的好奇心から「これは一度試してみたい」と感じ、今回INNOCNの27インチ4Kモニター「GA27V1M」を導入することに。本記事はメーカーより製品を提供いただき、その実力を仕事と趣味の両面から忖度なくレビューしていきます。

INNOCN GA27V1M 概要 | まずは驚異的なスペックを確認

まずは本機のスペックを見ていきましょう。正直、初めて知ったときは少し混乱するレベルの性能が詰め込まれています。

| 項目 | スペック |

|---|---|

| パネル方式 | Mini LED (2304ゾーン ローカルディミング) |

| パネル種別 | Fast IPS |

| 画面サイズ | 27インチ (16:9) |

| 解像度 | 4K UHD (3840 x 2160) |

| リフレッシュレート | 最大160Hz (FHD時は最大320Hz) |

| 応答速度 | 1ms (GTG) |

| HDR | DisplayHDR 1000 |

| 接続端子 | HDMI 2.1 x2, DisplayPort 1.4 x1, USB-C x1 |

| USB-C機能 | 映像入力, 90W給電, データ転送 (KVM) |

| その他 | KVMスイッチ, Adaptive Sync |

Mini LEDに4K/160Hz、DisplayHDR 1000対応と、映像美に関するスペックはまさに全部入り。それに加えて、ノートPCユーザーにはありがたい90W給電対応のUSB-Cや、2台のPCで周辺機器を共有できるKVMスイッチまで搭載しています。

このモニターの価格を評価するには、大手ブランド製の「27インチ・4K・高リフレッシュレート」モニターと比較するのが分かりやすいでしょう。

もちろん、USB-C給電やKVMスイッチといった便利な機能を搭載しないシンプルなモデルであれば、本機より安価な選択肢も見つかります。しかし、本機と同等の機能(USB-C 90W給電やKVMスイッチ)まで備えた大手ブランドのIPSモニターは、おおむね9万円以上の価格帯になるのが現状です。

それらと比較すると、本機は同等か少し安いくらいの価格で、さらに上位のMini LEDパネルを搭載しているわけです。機能とパネル性能をすべて考慮に入れたトータルのコストパフォーマンスは、正直言って頭ひとつ抜けている。 これが管理人としての率直な評価です。

外観デザインと物理的な使い勝手

モニターの性能だけでなく、毎日目にして触れる部分である、本体のデザインや物理的な使い勝手も細かくチェックしていきましょう。

電源がオフの状態だとベゼル幅は1mm以下に見え、非常にスタイリッシュです。ただ、実際に電源を入れると画面の内側に数ミリの非表示領域が現れるタイプで、ここは少しだけ残念なポイントでした。モニター下部にある「INNOCN」のロゴも、控えめながら人によっては少し大きいと感じるかもしれません。

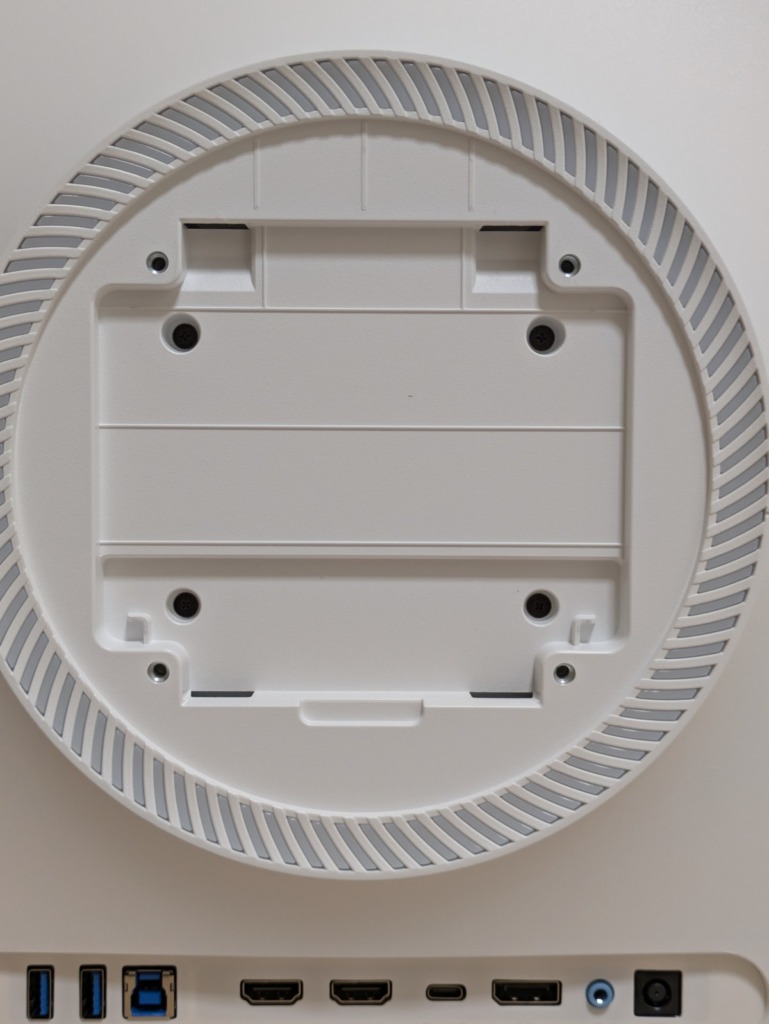

背面はゲーミングモニターらしく、少しメカニカルなデザイン。そして、もちろん7色に光ります。派手なライティングが不要な方は設定でオフにすることも可能です。

付属のスタンドは、高さ調整、チルト(前後の角度調整)、スイベル(左右の首振り)に対応しています。ただし、高さは一般的なモニターアームほど高くはできません。 高い位置にモニターを設置したい方は、別途VESA対応のモニターアームを用意するのがおすすめです。

また、スタンドの構造上、パネル面がモニターアーム使用時と比べて数センチ手前にせり出してくる形になります。デスクの奥行きが狭い方は少し注意が必要かもしれません。

その一方で、モニター下にスピーカーなどを置ける十分なスペースが生まれるのは嬉しいポイントでした。試しに先日レビューしたEDIFIERのポータブルスピーカーMP330を置いてみたところ、これがシンデレラフィット。デスク上のレイアウトがすっきりしました。

そして、各種設定を行うOSD(オンスクリーンディスプレイ)の操作は、本体背面にあるスティック一本で行います。この方式は好みが分かれるところで、直感的でないと感じる方もいるかもしれません。ただ、個人的には複数のボタンを一つずつポチポチ押す方式より、指の移動が少ないスティック型の方が好みです。慣れれば素早く設定変更できると感じます。とはいえ、アクセスがモニターの横からに限定されるので、モニターのすぐ隣に何かを置いて下から手を入れて操作するのは難しいのも事実。レイアウトが限定されてしまうかもしれません。VESA穴があるので、もしすぐ横にモノを置く人は、エルゴトロンのモニターアームなどでモニター位置をさっと自由に動かせるようにしておくほうがいいと思います。

最後に、品質管理についても触れておきます。本機には工場出荷時の「キャリブレーションレポート」が同梱されており、色精度の高さが保証されていました。また、管理人用の個体ではドット抜けも一切なく、開封時の安心感は高かったです。

Mini LEDの心臓部、「ローカルディミング」とは何か?

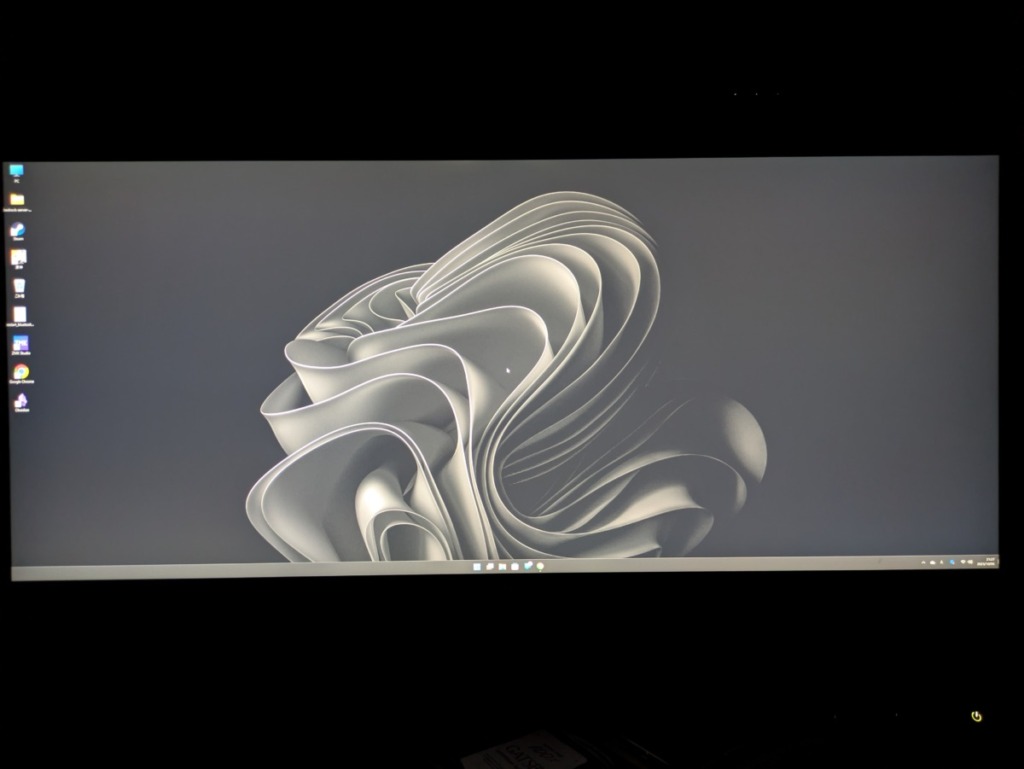

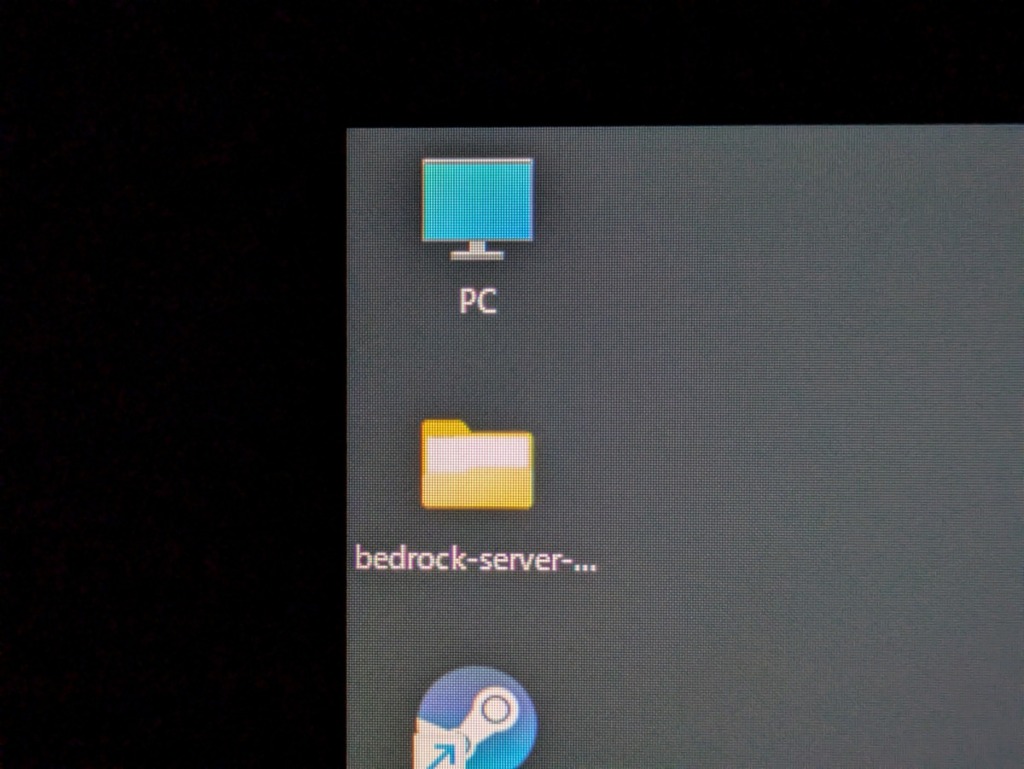

本機の画質を語る上で欠かせないのが「ローカルディミング」という機能です。これが一体何なのか、まずは簡単な実験の様子をご覧ください。黒い壁紙の上にアプリアイコンを並べ、そこに白いウィンドウを近づけていく、というものです。

お分かりいただけたでしょうか。白いウィンドウの光に照らされたかのように、隣のアイコンまでフワッと明るくなりました。これは映像処理ではなく、画面の裏にある無数の小さなLEDが、映像の明るい部分に合わせて物理的に強く光っている証拠です。

暗い場所で光源がペカーっと輝く、あの現実の光景が、そのままディスプレイの中で起きている。 これが、Mini LEDがもたらすリアリティの正体です。

そして、この「映像の明るい部分に合わせて物理的にLEDが光る」という特性こそが、このモニターの強烈な魅力と、無視できないクセの両方を生み出す源泉になっています。

続くセクションでは、このローカルディミングがエンタメと仕事、それぞれの用途でどのように作用するのか、そして、なぜ賢く設定を切り替える必要があるのかを具体的に見ていきましょう。

用途別レビュー①:エンタメ編 | これぞMini LEDの真骨頂

ローカルディミングという特性が、最もポジティブに作用するのがゲームや映画といったエンタメ分野です。結論から言うと、このモニターの真骨頂は間違いなくこちらにあります。

少しポエミーな感じになりますが、ご容赦ください。

ゲーム体験:これはもう、異世界への旅だ

管理人にも家族がいて、自分一人のために使える時間は正直、限られています。だからこそ、その短い時間で得られる体験の「密度」にはこだわりたい。日々の役割から解放され、心を遊ばせるための逃避行は、より深く、より鮮やかであってほしいのです。

このモニターは、そんな管理人の切実な願いに応えてくれました。

たとえば、最近のアップデートでレイトレーシングに近いグラフィック強化が施された『マインクラフト』。この進化を味わい尽くすなら、今まさにMini LEDという選択肢がドンピシャです。洞窟探検で松明を一本立てる。その瞬間にパッと広がる光の粒子が、壁の凹凸をなまめかしく照らし出し、暗闇の奥から聞こえてくるゾンビの声と相まって、心もとないながらも胸が高鳴るあの冒険の感覚を、何倍にも増幅してくれます。

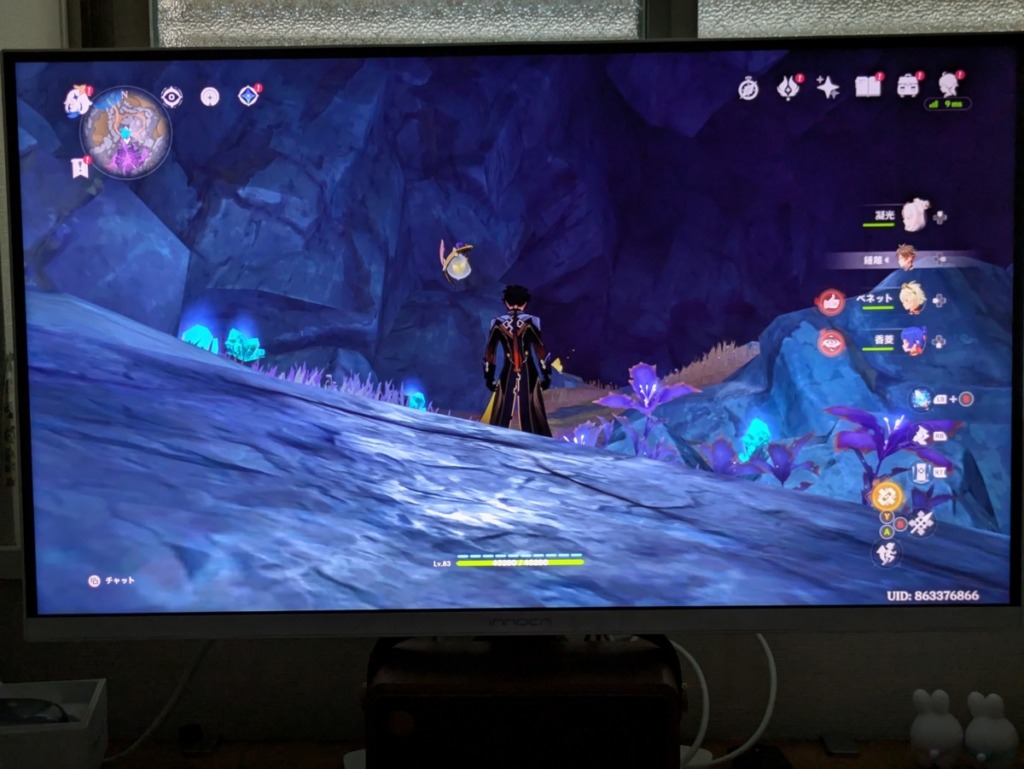

くわえて、長く旅してきた『原神』の世界も、新たな表情を見せてくれました。夜景のような美しさを持つ璃月港はもちろん、暗闇に光るオブジェクトが散りばめられた層岩巨淵やヴァラナーラ、そしてフォンテーヌの海の中。これらの幻想的なエリアを探索する体験は、まるで光の海を泳いでいるかのよう。一つひとつの光が、そこにしかない物語を語りかけてくるようで、あまりの美しさに思わず足を止め、惚れ-惚れと見入ってしまうのです。

これはもう、ただ「ゲームをプレイしている」のとは少し違う。日々の仕事や役割から解放されて、本当に別世界へ「トリップ」している感覚です。きらびやかな映像美が、その世界の解像度を上げ、没入の深度を深めてくれる。美しい景色を前に、ただ走り回っているだけで満たされるんです。

都会の夜景や、夏の夜空を彩る花火、冬のイルミネーション。あの暗闇の中にあるからこそ際立つ光の美しさに心を奪われた経験がある人なら、この感動をきっと分かってくれるはずです。

限られた時間の中で、いかに心を解放し、癒やされるか。管理人が最近考えている「単位時間あたりの満足度」という尺度で言うなら、このモニターがもたらしてくれた価値は計り知れません。投下した時間以上の「体験」が、ここにはありました。

映画・動画鑑賞:まるで画面の中に「本物の光源」

Amazon Fire TV Stick 4Kをつなぎ、部屋を暗くして映画を観てみました。これがもう、鳥肌ものです。

夜のシーンで稲妻が光る瞬間、宇宙船のエンジンが噴射する光、爆発で吹き上がる炎。これまで見てきたIPSパネルでは「白く表示されている」だけだった光が、このモニターでは「本当にそこで輝いている」ように見えます。漆黒の宇宙に、眩いばかりの光が浮かび上がる。これはもう、ディスプレイというより『小さな映画館』と呼ぶべき体験でした。

ちなみに視野角もバッチリでした。

用途別レビュー②:仕事編 | 見えてきた可能性と注意点

一転して、ローカルディミングの特性が個性的な「クセ」として顔を出すのが仕事の場面です。まさに「光」と「影」の両方を感じた、というのが正直なところです。

可能性:4K解像度とUSB-C 1本接続の快適さ

まず、4K(3840×2160)の高解像度は、純粋に仕事の効率を上げてくれます。特にExcelのように多くのセルを一覧したい場面では、これまで使っていたWUXGAに比べて縦の情報量がぐっと増え、スクロールの手間が減るのは大きなメリットです。

その一方で、34インチ・21:9のウルトラワイドモニターで実現していた「3カラム構成」は、16:9の画面では物理的に困難になります。しかし、これがかえって自分の働き方を見直す良いきっかけになりました。

というのも、Slack、Teams、Outlookを常に並べて監視するスタイルは、一見効率的に見えて、実は絶えず通知に意識を奪われ、集中を妨げていたのではないか?という課題感があったからです。

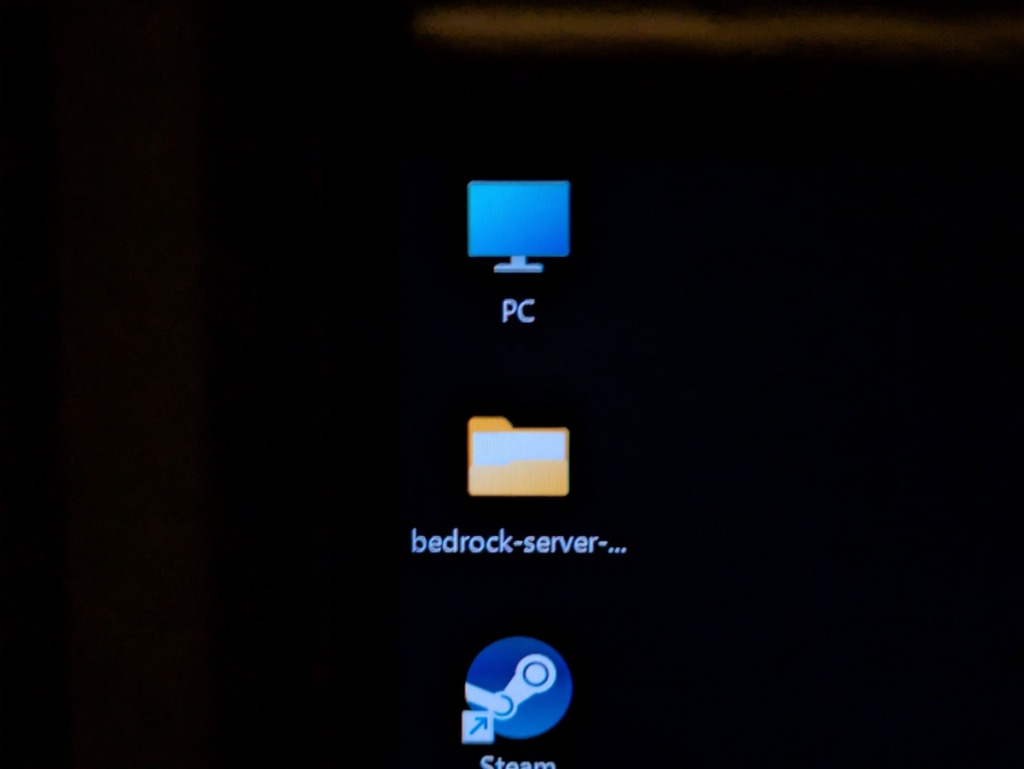

そこで、このモニターではむしろ「今集中すべき一つのアプリを全画面表示する」というシングルタスクの思想に切り替えました。チャットを確認する時間、資料を作成する時間、と意識的に切り分けることで、かえって一つ一つの作業スループットは上がったように感じます。もちろん、必要に応じて2つのアプリを並べる2カラム構成も快適に行えます。

横の多様性から、縦の深さと集中力へ。 管理人にとって、このアスペクト比の変更は、結果的に働き方を改善するポジティブな変化でした。

そして、個人的に最も恩恵を感じたのが、USB-Cケーブル1本で完結する接続の手軽さ。これまでは会社のノートPCに「電源用のUSB-C」と「映像用のHDMI」の2本を接続していましたが、本機ではUSB-Cケーブル1本で90W給電と映像出力を同時にまかなってくれます。

PCとモニターを繋ぐケーブルが1本になるだけで、デスク周りは驚くほどスッキリする。 このクリーンな環境は、思考をクリアに保つ上でも地味に、しかし確実に貢献してくれます。

注意点:輝度の「うねり」は正直、慣れが必要

一方で、Mini LEDの特性が仕事では裏目に出る場面もありました。それは、表示する内容によって画面全体の輝度が自動調整される挙動です。

具体的には、Excelやスプレッドシートのような白背景のウィンドウを全画面表示すると輝度が上がり、Alt-Tabで黒背景のターミナルやコードエディタに切り替えると、輝度がシュッと落ちる。この輝度の「うねり」は、常に一定の明るさであるIPSパネルに慣れた目には、少し不自然に映りました。

白と黒のウィンドウを行き来するたびに明るさがパッと変わるのは、正直なところ仕事では集中力を削がれる要因になりかねません。 特に、黒い画面から白い画面に切り替わった瞬間に「うわっ、眩しい」と目がキュッとなるのは、長時間のデスクワークでは避けたいところ。

この対策として、管理人はオフィスワークに集中する際は、ローカルディミング機能を「オフ」にすることで落ち着きました。これにより、モニターは一般的なIPSパネルとほぼ同じ挙動になり、輝度変化の違和感なく作業に没頭できます。

【深掘り】2台PC環境の最適解は? KVM機能の現実と代替案

さて、ここからは少し深掘りしたお話を。管理人のように「会社PC」と「私用PC」の2台を、1組のキーボード・マウスで使いたいと考えている方は少なくないはずです。

このモニターは、その課題を解決する「KVMスイッチ」機能を内蔵しています。しかし、その挙動には少々、いや、かなりの「クセ」がありました。

モニター搭載KVMの「可能性」と「現実」

KVM機能を使えば、配線は非常にスマートになります。

- モニターのUSBポートにキーボードとマウスを接続。

- 会社PC(ノートPC)とモニターをUSB-Cケーブル1本で接続。

- 私用PC(ミニPC)とモニターを映像ケーブル(DP)+USB-Bケーブルで接続。

一度この設定を済ませれば、2台のPCで周辺機器を共有する環境が整います。

しかし、いざPCを切り替えようとすると、大きな壁にぶつかります。このモニターでUSBの入力元(PC1とPC2)を切り替えるには、モニターの設定画面(OSD)を開き、USBソースを選択し、モニター自体の再起動を待つ必要があるのです。

この手順は正直、かなり面倒です。PCの電源を落とすことなく、サッと切り替えて使いたい、という気軽さはありません。日に1回切り替えるかどうか、という低頻度の利用なら許容範囲ですが、頻繁なスイッチングにはまったく向いていない、というのが現実でした。

あなたの最適解はどっち? KVM vs Bluetooth機器

では、もっと快適な方法はないのか? 答えは、複数デバイスとのペアリングに対応したBluetoothキーボードやマウスを導入することです。

実際に管理人は、キーボード側でPCを切り替えるこちらの方法をメインで使っています。両者を比較すると、メリット・デメリットは以下のようになります。

| モニターKVM | Bluetooth機器 | |

|---|---|---|

| 切替速度 | 遅い(要再起動) | 瞬時(ボタン1つ) |

| 安定性 | 高い(有線接続) | バッテリーや接続性に依存 |

| コスト | 追加費用なし | 別途購入が必要 |

| 対応台数 | 2台まで | 3台以上も可能 |

結論として、どちらが良いかは完全に使い方によります。

有線接続の信頼性を重視し、PCの切り替えは朝と夕方の1回だけ、という方ならモニターのKVM機能は追加コストのかからない良い選択肢です。

一方で、会議の合間に私用PCを触るなど、日に何度もPCを切り替えるなら、迷わず複数デバイス対応のBluetooth機器を導入する方が圧倒的に快適です。このモニターのKVM機能は、あくまで「緊急用のバックアップ」と割り切るのが良いかもしれません。

長年の相棒、IPSモニターと直接比べてみた

Mini LEDの実力をより深く知るため、これまで3年近く愛用してきたLGの34インチウルトラワイドモニター「34WN780-B」と直接比較してみました。

まずはスペックの違いをまとめた比較表をご覧ください。

| 項目 | INNOCN GA27V1M (本機) | LG 34WN780-B (旧機) |

|---|---|---|

| パネル方式 | Mini LED | IPS |

| サイズ / 比率 | 27インチ / 16:9 | 34インチ / 21:9 |

| 解像度 | 4K (3840×2160) | UWQHD (3440×1440) |

| リフレッシュレート | 最大160Hz | 75Hz |

| HDR性能 | DisplayHDR 1000 | HDR10 |

| 黒の表現 | 2304ゾーン分割駆動 | 全面発光 |

| 特徴 | KVMスイッチ, 高速モード | モニターアーム一体型 |

スペックの違いは一目瞭然ですが、管理人が最も衝撃を受けたのは、やはり「黒」の表現力でした。

同じ黒い画像を表示して並べてみると、その差は残酷なほど明らかです。LGモニターだけを使っているときは全く気にならなかったのですが、GA27V1Mの漆黒と比べてしまうと、どうしてもバックライトの光が漏れた「白浮き」が目についてしまいます。

並べてみて初めて、今まで「黒」だと思っていたものが、ただの「濃い灰色」だったことに気づかされました。

今回のGA27V1Mでの体験は、Mini LEDという技術が、IPSの弱点であった黒の表現力を見事に克服しうる、という大きな可能性を示していると感じます。もちろん、モニターのチューニングや実装の巧拙によって性能は大きく変わるでしょう。しかし、IPSの長所である応答速度や視野角はそのままに、黒の表現力をここまで高められるというのは、まさに「いいとこ取り」の技術の片鱗を見せてくれたと言えるのではないでしょうか。

まとめ

総合評価:

- Mini LEDによる圧倒的なコントラストと黒の表現

- 映画やゲームなどエンタメ体験が劇的に向上

- 高性能(4K/160Hz, 応答速度)と静音性の両立

- 90W給電やKVMなど価格以上の豊富な機能

- 機能と性能を考慮した際の驚異的なコストパフォーマンス

- 仕事利用時の輝度変化に慣れと対策が必要

- KVMのPC切替にモニター再起動が必須

- OSDの操作性は好みが分かれる

- ブルーミングを完全にはなくせない(Mini LEDの特性)

INNOCN GA27V1Mは、一言で言うなら「万能ではなくクセはあるが、エンタメや機能の網羅性で強烈な魅力を放つモニター」です。

エンタメ用途で見せてくれる映像美は、間違いなく同価格帯のIPSモニターを凌駕します。一方で、仕事で使う際には輝度変化への対策や、KVM機能の挙動を理解しておく必要があります。いいモノですが万人におすすめできるわけではない、という意味で★4です。

どんな人にこのモニターは「ぶっ刺さる」かというと、

- PCを使う時間の多くを、映画鑑賞や美しいグラフィックのゲームに費やしている人

- その素晴らしい体験のためなら、仕事で使う際のちょっとしたクセも『モード切替』として楽しめる人

だと管理人は思います

デスクで楽しむエンタメの体験価値を最大化したい、と思う方は、ぜひチェクしてみてはいかがでしょうか。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント