管理人がキーボードに求めるのは、ホームポジションから指を一切動かさずにタイピングを完結させる合理性です。特に、小指を遠くまで伸ばしてEnterキーを押す一般的なスタイルには、長年非効率さを感じてきました。

この課題を市販品の範囲内で解決する代表的な答えが、親指でEnterを操作する「分割スペースバー」です。過去にSkyloong GK75、Skyloong GK61 Pro、KEMOVE DK64-66 Dolchなど、いろいろと使ってきました。

しかし、ただ分割されているだけでなく「独自アプリでなくVIA対応」「有線無線の両対応」「高品質な筐体」といった複数の条件を満たす完成品となると、選択肢は極端に限られます。

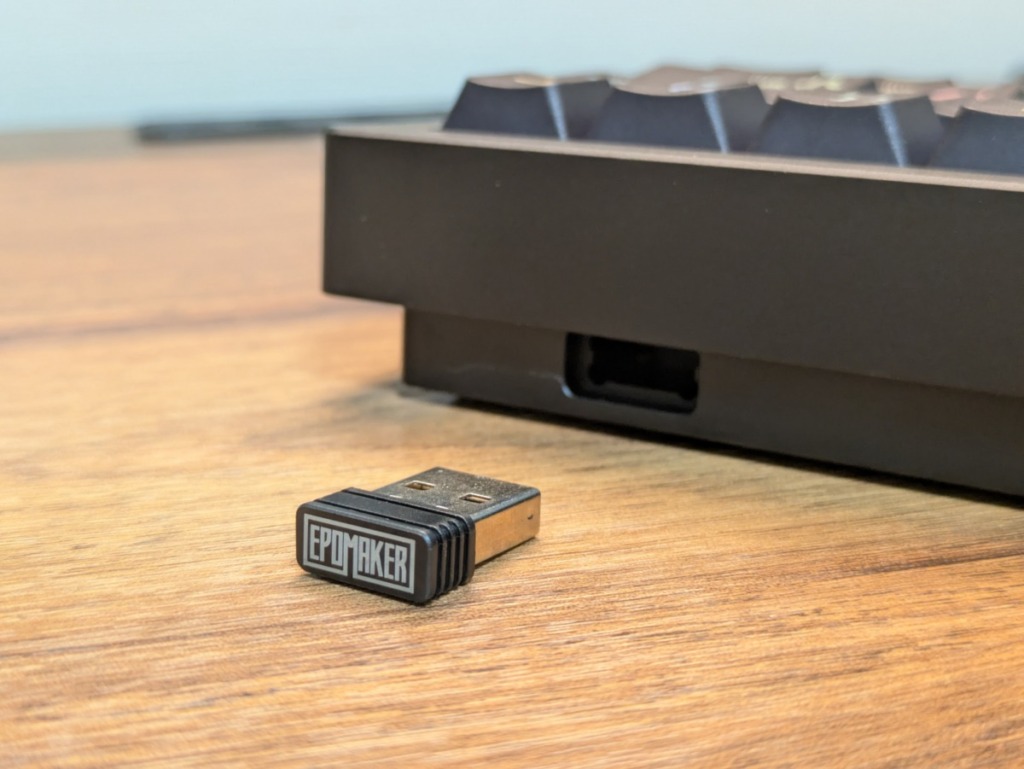

今回レビューする「EPOMAKER Tide49」は、まさにその”わがまま”な要求に応える一台。その実力をじっくりと見ていきます。

EPOMAKER Tide49 概要:”わがまま”な要求を全て満たした一台

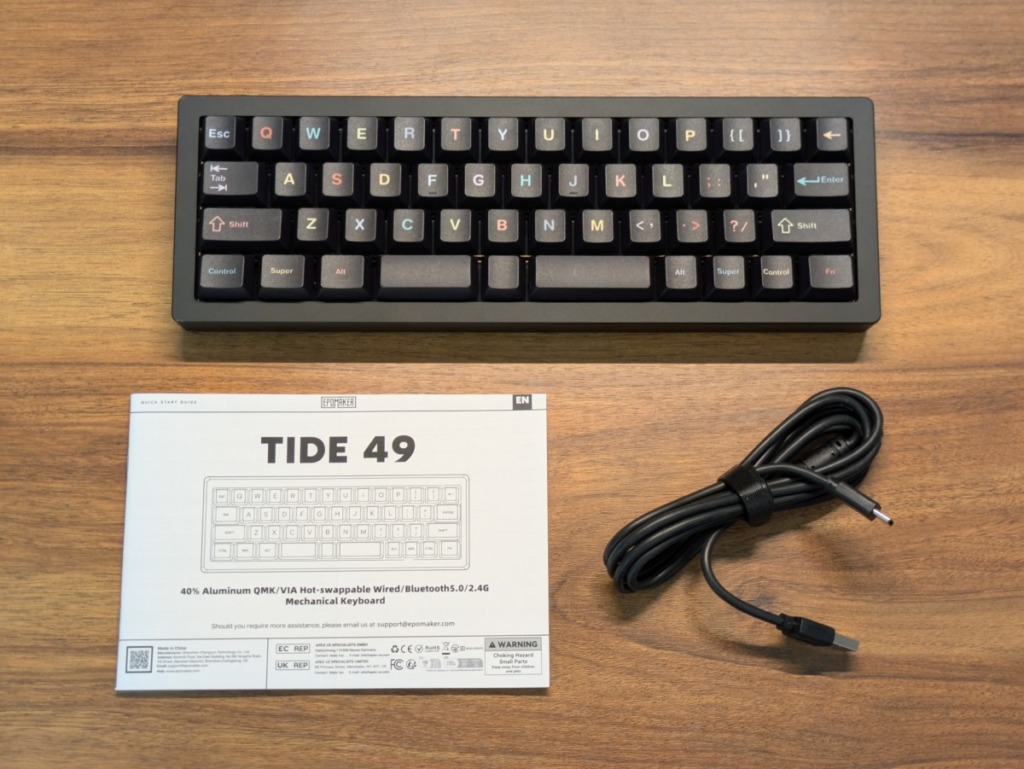

EPOMAKER Tide49は、そのコンパクトな見た目からは想像しにくいほど、質実剛健な作りと、カスタムキーボード並みの懐の深さを両立した一台です。ファンクションキーと数字キーを廃した40%レイアウトでありながら、その実力はまさに”小さな巨人”と呼ぶにふさわしいものです。

まず目を引くのが、CNC加工された分厚いアルミニウム筐体。重量は実測で約930gと、サイズに不釣り合いなほどずっしりしています。この重さが安定した打鍵感の土台となっており、持ち運びよりも据え置きでの利用が前提とされていることが伺えます。裏面の金属エンブレムも、高級感を演出するのに一役買っています。

接続方式も抜かりありません。有線USB-C接続に加え、2.4GHz無線と3台まで登録できるBluetooth接続に対応したトライモード仕様。自宅PC、会社PC、スマートフォンといった複数のデバイスをシームレスに切り替えて使いたい、という現代的なニーズにしっかり応えてくれます。

そして何より、ホットスワップとVIAに対応している点が、このキーボードの価値を決定づけています。キースイッチを好みのものに交換できるだけでなく、キーマップをブラウザ上で直感的に、かつどこまでも深く作り込める。Tide 49は、完成品の安定感と、自作に迫る自由度を”いいとこ取り”できる、実に欲張りな選択肢なのです。

ちなみに、製品名になっている「Tide」は日本語で「潮流」を意味します。これは、標準で付属する複数の色が混ざり合ったキーキャップを、寄せては返す波や、浜辺に打ち上げられた綺麗な漂流物に見立てているのかもしれません。コンパクトな筐体から生まれる、新しいタイピング体験の「波」を表現した、なかなか詩的なネーミングではないでしょうか。

Tide49の「良い」ところ:理想が現実になる3つのポイント

ここからは、Tide49を実際に使って「これは良い」と確信した3つのポイントを深掘りしていきます。いずれも、管理人が長年キーボードに求めてきた理想を、見事に現実のものとしてくれた機能です。

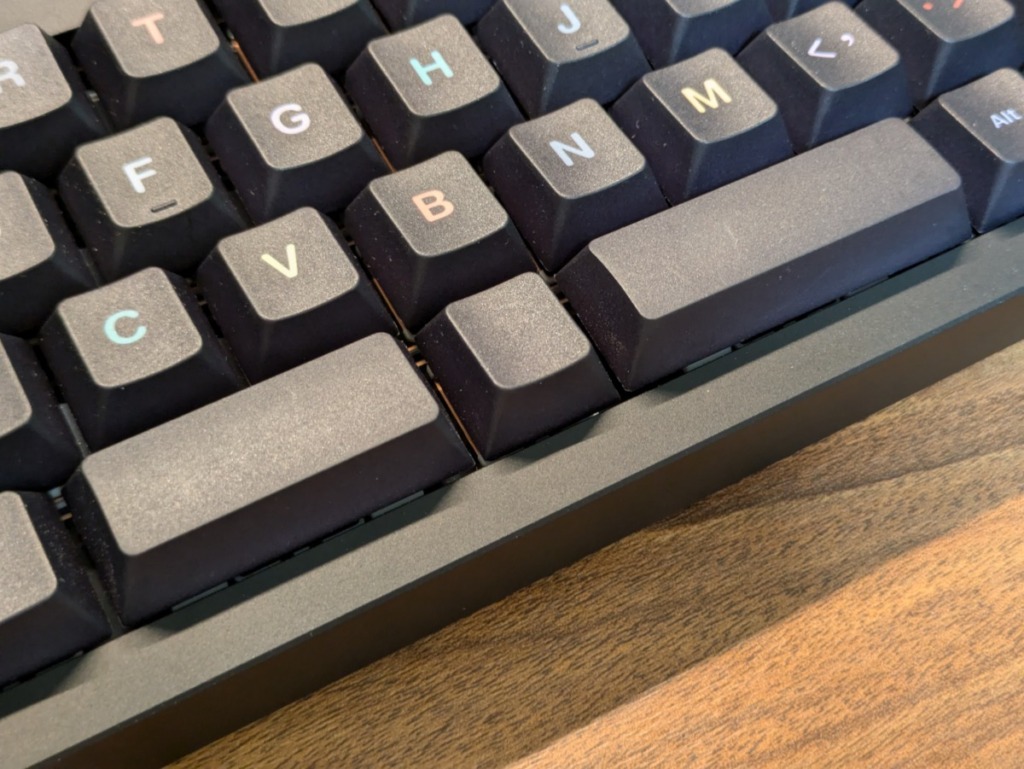

念願の「三分割スペースバー」で、親指Enter環境が完成

まず何と言っても、このキーボードを手に取った最大の理由が「三分割されたスペースバー」の存在です。これが、管理人が長年追求してきた「ホームポジションを崩さないタイピング」というコンセプトと、見事に合致するものでした。

管理人の場合、

- 左側の長いスペースバーはそのまま「Space」

- 右隣のキーを「Enter」、レイヤキーとの同時押しで「Backspace」

に割り当てています。これにより、文章の改行やコマンドの実行といった頻出操作を、右手の親指を少し動かすだけで完結できるのです。わざわざ右手の小指をホームポジションから離して、キーボードの右端まで伸ばす必要はありません。

この環境がもたらす快適さは素晴らしく、思考の流れを止めることなく、タイピングに没入できるのです。たったこれだけのことで、入力作業のストレスが大幅に軽減され、効率の向上が見込めます。自作キーボードの世界でしか実現が難しいとされてきた環境を、完成品としていともたやすく提供してしまう。Tide49は、その存在自体が実に”欲張り”な一台と言えるでしょう。

VIA対応という「最高の自由」

二つ目の理由は、キーマップの変更にオープンソースの標準ツールである「VIA」を採用している点です。これは、単にキーをカスタマイズできるという以上に、大きな価値を持っています。

キーボードメーカーが配布する独自のキーマップ変更ソフトは、時にPCの管理者権限を要求することがあります。もちろん悪意がないことは理解しつつも、セキュリティリスクを考えると、やはり一瞬ためらってしまうのが正直なところです。

その点、VIAはオープンソースソフトウェアであるため、透明性が高く安心して使えます。特定のメーカーに依存しない標準規格であるため、変なマルウェア等が混入する心配が極めて少ないのは、何物にも代えがたいメリットです。

さらに、VIAはWebアプリケーション版も提供されており、PCに余計なソフトをインストールすることなく、ブラウザ上で手軽に設定を完結できます。この手軽さと信頼性の両立は、キーボードを深く使い込みたいユーザーにとって、まさに「最高の自由」を提供してくれていると言っても過言ではありません。

900gの重量がもたらす、上質な打鍵感と打鍵音

40%というコンパクトなキーボードに「900g超の重量」。このスペックだけを見ると、多くの人は「重すぎる」と感じるでしょうし、それは全く正しい感覚です。しかし、この重さこそがTide49の上質な打鍵感と打鍵音を生み出すための核心的な要素なのです。

実際にデスクに置いてタイピングしてみると、その重量のおかげで本体はびくともしません。激しいタイピングでもブレやズレが一切発生しないため、安心してキーを叩き込めます。この盤石の安定感が、まず心地よさの土台となっています。

そして、その打鍵音は、まさに「耳が気持ちいい」と表現したくなるクオリティ。分厚いアルミ筐体と、内部に詰められた多層の吸音材が効果的に機能しているのでしょう。キーを叩いた時の振動がしっかりと吸収され、デスクに響く不快な反響音や、筐体内部で音がこもるような雑味が全くありません。 結果として、一つ一つの打鍵音が「コトコト」という澄んだ音だけになり、耳に届きます。このクリーンな打鍵音は、ついつい無意味にタイピングを続けたくなる魅力があります。

Tide49の「惜しい」ところ:購入前に知るべき3つの注意点

ここまでTide49の良い点を熱心に語ってきましたが、もちろん手放しで万人におすすめできる製品ではありません。ここからは、購入を検討するなら必ず知っておくべき「惜しい」と感じた点、あるいは「人を選ぶ」であろう注意点を3つ、正直にお伝えします。

持ち運びは無理。潔く据え置くための重量

良い点の裏返しになりますが、やはり約930gという重量は、携帯性という観点では明確なマイナスポイントです。これは1Lの紙パック飲料に匹敵する重さであり、コンパクトな見た目だからと気軽にカバンに入れて持ち運べるものではありません。

実際に手に取ると、そのずっしりとした金属の塊感に驚くはずです。このキーボードのコンセプトは、あくまで自宅やオフィスのデスクにどっしりと据え置き、その安定感と打鍵感を楽しむことにあります。

もしあなたが、外出先やカフェなど、場所を変えてキーボードを使いたいと考えているのであれば、Tide49は正直きつい選択肢になるでしょう。「持ち運びはしない」と割り切れるかどうかが、このキーボードを評価する上での最初の分水嶺になります。

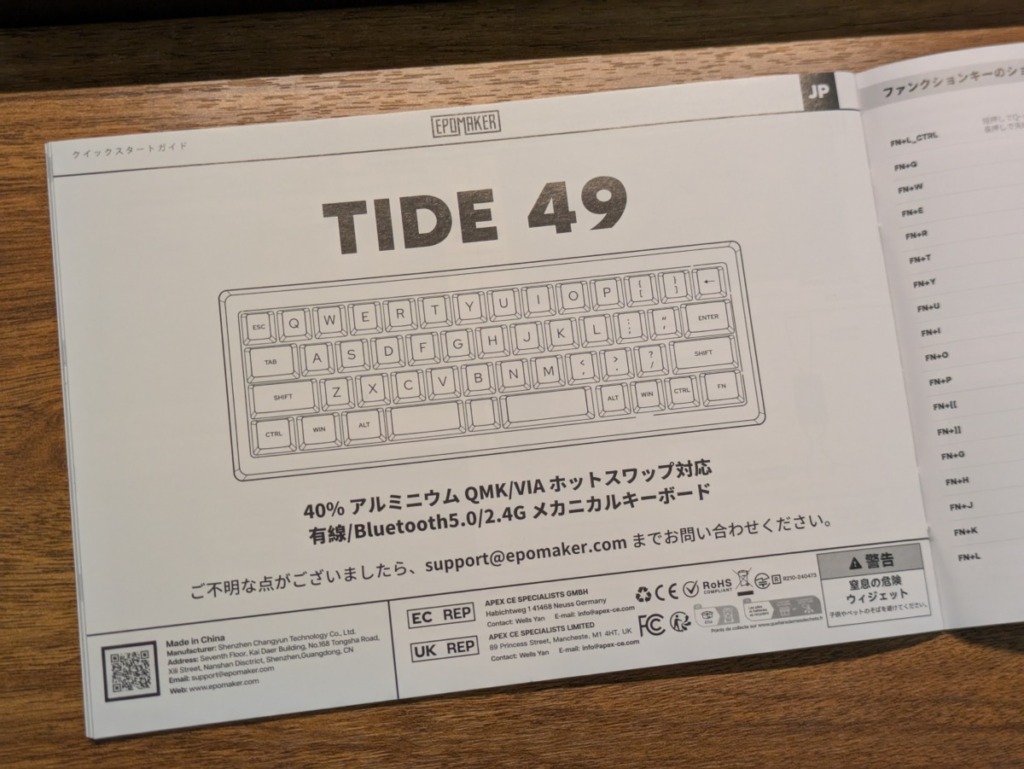

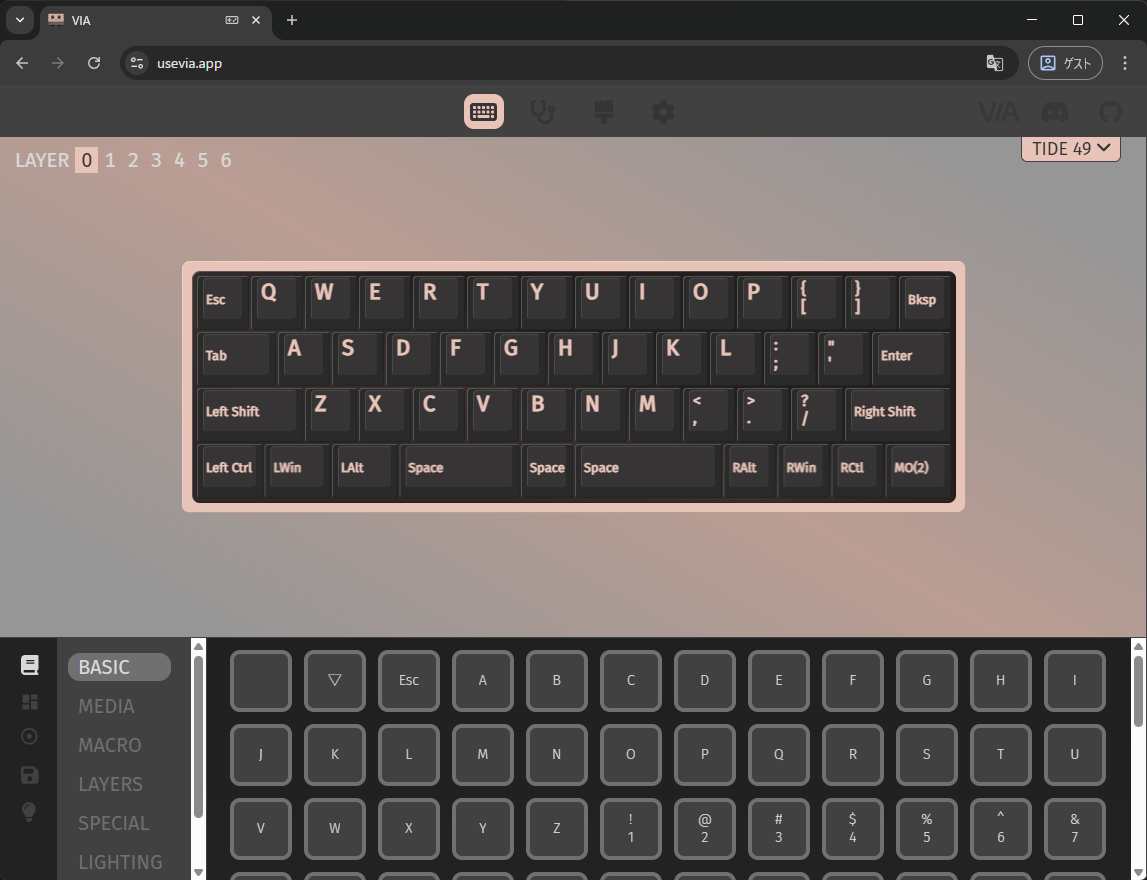

説明書は信じるな。VIA設定の正しい手順

Tide49を使いこなす上で、付属の説明書は正直言って頼りになりません。これには大きく2つの問題点があり、情報を鵜呑みにすると、かえって混乱し時間を無駄にする可能性があります。

第一に、説明書に記載されているFnキーを組み合わせたキーマップ(レイヤー機能)の説明が、実際の動作と異なります。 はっきり言って、この部分は嘘なので信じない方がいいでしょう。説明書を頼りに「このキーはこう動くはずだ」と試行錯誤しても、意図通りに動かず途方に暮れるだけです。

第二に、キーマップの編集ツールとして、更新が止まっている古い「インストール型」のVIAを推奨している点です。説明書に書かれたリンク先のGitHubリポジトリは2023年で開発が止まっています。Issueもプルリクも放置状態。セキュリティのリスクを考えると、今から使うなら「Webアプリケーション版」のVIAを選ぶのが賢明です。メーカーがこちらを案内しないのは不誠実だと感じてしまいます。

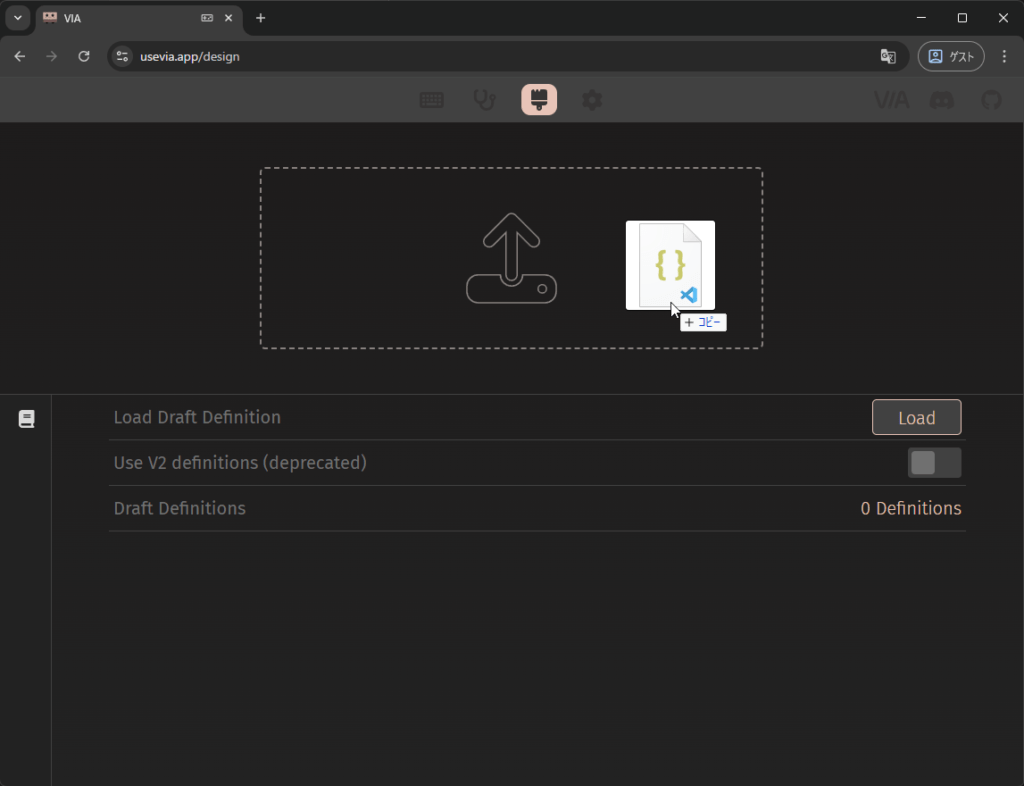

では、どうすればいいのか。結論は「説明書は無視して、最初からWeb版VIAでJSONファイルを読み込み、それを正とする」です。

具体的な手順は以下の通りです。

- こちらのリンクから、Tide 49用のJSONファイルをダウンロードします。

- Webアプリケーション版のVIAを開き、上部メニューの「Settings」(歯車アイコン)をクリックします。

- 「Show Design tab」のトグルスイッチをオンにします。

- 上部メニューに新しく現れた「Design」(定規と鉛筆アイコン)をクリックします。

- 「Load」ボタンを押し、先ほどダウンロードしたJSONファイルを選択します。

この手順で表示されるキーマップこそが、このキーボードの「本物」です。この事実を知っているかどうかで、Tide49の評価は「期待外れの不良品」から「最高のカスタムベース」へと変わるでしょう。

万人向けではない40%レイアウトの壁

最後の注意点は、このキーボードの根幹をなす「40%レイアウト」そのものが持つ、極めてピーキーな特性についてです。

見ての通り、Tide49には独立した数字キーもファンクションキー(F1〜F12)もありません。これらのキーを入力するには、必ずFnキーなどとの組み合わせ(レイヤー切り替え)が必須となります。

例えば、「7」を入力したければ「Fn + U」を押す、「Alt + F4」を実行したければ「Fn + Alt + R」を押す、といった具合です(※キー割り当ては一例です)。この操作に慣れるまでは、間違いなく戸惑うでしょう。フルサイズのキーボードの感覚でいると、「あのキーはどこだ?」と指が迷子になることは避けられません。相応の練習も必要でしょう。

でも面白いのは、この「キーが足りない」という感覚は、キーボードを深くカスタマイズする人間にとっては、そびえる壁ではなく「探求の過程で楽しく乗り越えるもの」と映るのです。管理人も最初は60%キーボードであるHHKBのキーマップから始まりましたが、知らない間に60%のErgoDash、40%のCorne、そして34キーですべてをこなすキーマップに行き着きました。今は34キーのキーマップをあらゆるキーボードで流用しています。もちろんTide49にも。(そうするとEnterやTabなど左右の端にあるキーたちは使わなくなってしまうのですが)

つまり、Tide49は、キーボードの常識を自分の中に持っている人ほど扱いが難しく、自分だけの常識でキーマップを塗り替えてしまう人間にとっては、むしろ余裕すらあるという、非常に玄人向けの製品なのです。この不便さを「自分色に染める楽しみ」と捉えられるかどうかが、このピーキーな一台を愛せるかどうかの、最後にして最大の分かれ道です。

Tide49はこんな人におすすめ / 向かない

ここまで詳しく見てきたTide49の特性を踏まえると、このキーボードが輝く人と、そうでない人の輪郭がはっきりと見えてきます。まとめるとこんな感じです。

Tide49はこんな人におすすめ

- ホームポジションを崩さず、親指でEnterなどを操作したい人

- VIAを使って、キーマップを自分好みに徹底的に作り込みたい人

- 持ち運びはせず、所有欲を満たすずっしりとしたアルミ筐体のキーボードが欲しい人

- 雑味のないクリーンな打鍵音を求めている人

こんな人には向かない

- キーボードをカバンに入れて持ち運びたい人

- 説明書を読めば何も考えずにすぐ使える、と思っている人

- 数字キーやF1〜12キーがないレイアウトに面倒くささを感じてしまう人

まとめ

総合評価:

- 三分割スペースバー(親指Enterを実現)

- 「VIA」による高いカスタマイズ性

- 重厚なアルミ筐体と心地よい打鍵音

- 携帯性皆無の重量(約930g)

- 説明書が不正確。自キのリテラシーを問われる

- 慣れが必要な40%レイアウト

EPOMAKER Tide49は、可愛い見た目とは裏腹に、その中身はどこまでも玄人好みで、使う側の哲学を問うてくるような、実に面白い一台でした。個人的には好きなキーボードは仕事でもぷらいベートでも持ち運んで使いたかったので、携帯性皆無の超重量設計はあわず、かろうじて★4.5としました。

Tide49は、誰もが手放しで絶賛するような万人向けの名作ではありません。しかし、その一つ一つのハードルが「自分にとっては問題ない」あるいは「むしろ、そこを乗りこなすのが楽しい」と思える人にとって、これほどドンピシャに刺さる製品も珍しいでしょう。

完成品のクオリティはそのままに、キーマップという魂だけは自分の理想を注ぎ込みたい。そんな”わがまま”な願いを持つあなたにとって、Tide49は最高の相棒になるポテンシャルを秘めています。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

コメント